闽南师大外院“中华文脉传承”实践团对话漳州首批国家级工艺美术类非遗

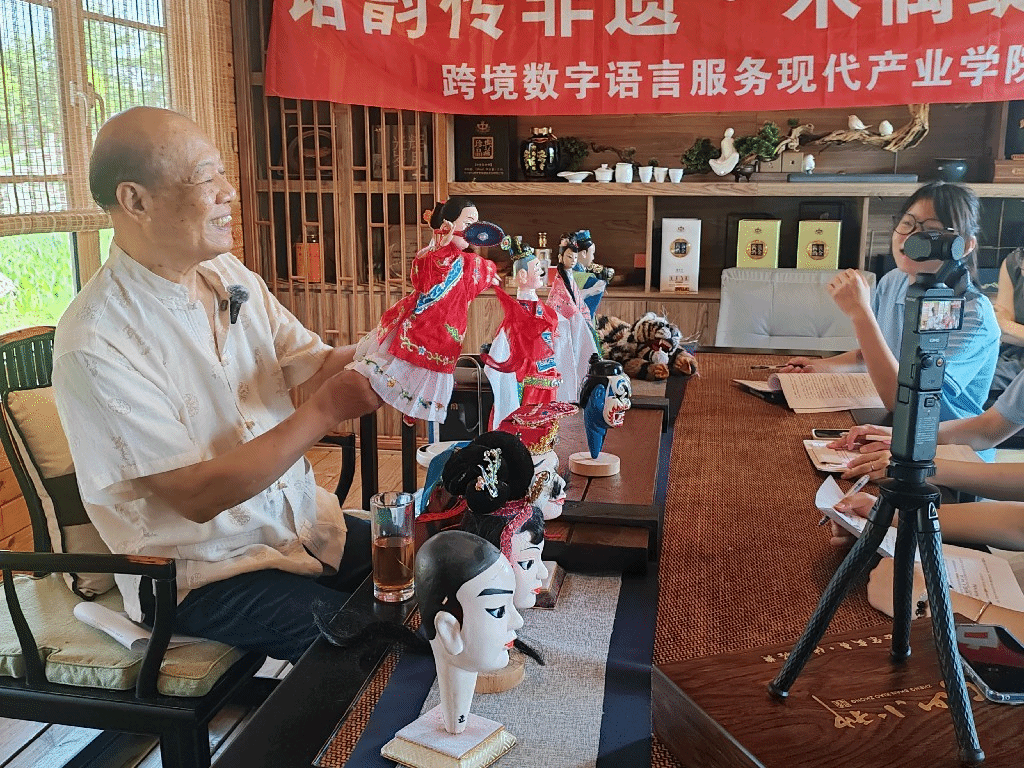

近日,跨境数字语言服务现代产业学院水小仙田调队,组成闽南师范大学外国语学院“中华文脉传承”实践团,踏上探寻漳州首批国家级工艺美术类非遗之旅,对话徐强、杨亚州、杨君炜、颜朝俊四位非遗代表性传承人,聆听他们与木偶头雕刻、木版年画的故事,感受非遗传承的温度与力量。

漳州木偶头雕刻:在坚守与创新中传承

徐强、杨亚州、杨君炜三位漳州木偶雕刻非遗代表性传承人,以各自的匠心,共同编织着传统与创新交融的经纬。

徐强的刻刀,是文化交流的信使。从大阪世博会上“四海龙王”令多国观众惊叹,到将西洋美术的科学技法融入传统造型,他让木偶头成为跨越文化的桥梁。那些精准刻画的眼神、嘴角,藏着对传统文化的深刻理解——以代代相传的形象为根基,注入书本中的思想哲思,让静态木偶“活”起来,传递人物的精气神。他深知木偶艺术的未来,要扎根传统底子,又融入时代风尚,期待年轻一代走进非遗,让经典与创新共绽光彩。

杨亚州同样秉持着对传承国粹的坚守。他视木偶头雕刻技艺为国家文化的瑰宝和外交的桥梁,原料、古法技艺、工匠精神是他坚守的根本,造型创新则是时代注脚。从选料到成品,每一步都藏着匠心。推广之路既靠木偶电影的国际交流,也借新媒体东风,默默支持着用木偶艺术讲好中国故事的宏大愿景。

而杨君炜,则以创新拓宽木偶边界,成为传承传统的别样注脚。雕刻卡西莫多形象的跨界尝试,正是将不同艺术和文化融入木偶造型的生动实践;携此作品赴法演出,也让漳州现代木偶艺术再次走向世界。雕刻技艺的精进,总不免以伤痛为代价,可“坚持”二字,始终是他与传承人们共同守护的底色。精湛手艺与多元传播并行,在传统与现代的碰撞中,为木偶头雕刻寻得新的生长土壤,这也与徐强老师所期待的“经典与创新共绽”遥相呼应。

三位传承人,以刻刀为笔,在木头上书写着传承与创新的篇章。他们的坚守与探索,让漳州木偶头雕刻这一非遗技艺,在时代浪潮中,既守住文化的根脉,又绽放出创新的繁花,成为连接过去、现在与未来的文化密码,等待更多人解码、传承,让这份匠心永续流传。

漳州木版年画:在岁月传承里创新

“入木三分皆有拙趣”,是颜朝俊对漳州木版年画的精准把握和深刻注解。他的作品,也因此延续着宋代经典美学的古朴。浸泡、阴干、雕刻,木头在他手下历经岁月沉淀,化作承载文化的载体。从10岁学艺到全职坚守,他在传承中创新:题材上创作水仙花、福船等新素材,材质上选用橙红色纸,让年画贴合时代审美。他走进校园,借助新媒体,传授技艺培育传承人,期盼这承载宋代美学的“纯真原始”,能在新一代手中继续传递文化温度。

非遗传承:共赴文化传承之约

四位传承人,以不同方式守护漳州非遗。徐强的“文技融合”、杨亚州的“坚守根本”、杨君炜的“跨界创新”、颜朝俊的“古朴传承”,皆指向同一个信念——让非遗风采持续绽放。先生们的刻刀与雕版,不仅塑造艺术形象,更编织着文化传承的网:从校园课堂的青春身影,到大阪世博会的国际舞台;从传统作坊的坚守,到新媒体端的传播,非遗正以崭新的姿态,走进大众视野,成为连接过去与未来的文化纽带。

青年学子们在实践中触摸非遗技艺,当木偶头与木版年画跨越山海时唤起共鸣,他们深刻体会到:漳州非遗的传承,正是一场跨越时空的匠心接力。同学们拍摄了大量影像素材,精心制作成多元创意的双语数字作品,并将陆续发布于产业学院视频号“浪产青年”及水小仙田调队视频号“迌囝仔”,同时形成了丰富的采访记录和调研文稿。这些数字平台的搭建和线上线下调研成果的汇整,也是水小仙田调队员们守护与传播闽南文化新使命的起点,初心因此愈发清晰而笃定:将以语言为桥梁,深入挖掘文化瑰宝,用世界听得懂的声音讲述闽南故事,赋能传统闽南文化的本土传承与国际传播,让这份独特的文化遗产在新时代焕发更璀璨的光彩。

https://article.xuexi.cn/articles/index.html?art_id=11754013713142608829&source=share&cdn=https%3A%2F%2Fregion-fujian-resource&study_style_id=feeds_opaque&reco_id=103371baae5cc0a8846d000b&share_to=wx_single&study_share_enable=1&study_comment_disable=1&ptype=0&item_id=11754013713142608829

闽ICP备15009579号

闽ICP备15009579号 闽公网安备35060202000275号

闽公网安备35060202000275号